| WEDCV155VD5RRV515DV |

內容簡介

解嚴前,「台灣」是個禁忌。

解嚴後,本土意識高漲,族群尋根,

「台灣」面貌,逐漸清晰。

康原書寫彰化歷史與人文,

則是透過歷史考據、耆老訪談、田野調查,

一步步建構出豐富的彰化人文地圖。

康原(1947 ~ ),本名康丁源,彰化縣芳苑鄉漢寶村人,自一九七○年代開始文學創作,以抒情散文為主;一九八○年代以後,受鄉土文學論戰的啟發,寫作方向回到土地與人民,有自覺的從事鄉土歷史及文化的追尋與回溯,步上報導文學之路。

三十年來,康原以報導文學、台語歌謠創作、人物傳記、田野調查等各種不同形式、角度,持續書寫彰化地區文學歷史、鄉土民俗。

透過這些作品,康原所形塑建構的彰化,不僅是眼前當下所見地理空間上的彰化風貌,更是歷史縱深架構的人文彰化,是庶民精神的彰顯,也是文學精神的傳承。

作者簡介

章綺霞

輔仁大學中國文學研究所畢。現任修平技術學院應用中文系專任助理教授。

近年來以鄉土書寫、自然書寫為研究範疇,發表〈解構與重塑──論《筆記濁水溪》的在地社會史與自然史書寫〉、〈建構烏溪鄉土史──論《一條河的生命史──尋找烏溪》的鄉土史書寫〉、〈追溯 / 重塑台灣:從《福爾摩沙大旅行》談地理空間與歷史記憶的建構〉等多篇論文。

著有:《濁水溪流域鄉土書寫初探(1970 ~ 2000)》(立誠)等。

目錄

第一章 緒論:鄉土書寫的時代風潮

第二章 康原的鄉土書寫之路

一、從田野調查到報導文學書寫

二、從台語詩歌到囡仔歌謠的創作

三、以人物傳記建構台灣精神

第三章 報導文學中的庶民生活

一、康原與報導文學

二、形塑彰化庶民百姓的生活圖像

三、召喚老照片中的庶民歷史記憶

第四章 建構文學彰化 / 彰化文學

一、文學彰化 / 彰化文學

二、磺溪精神 / 抵抗精神

第五章 台語詩歌的鄉土美學

一、康原詩歌童謠創作的啟蒙

二、鄉土意象為中心的詩歌美學

第六章 從鄉土史延伸的人物傳記

一、從鄉土出發,而歸於鄉土

二、以鄉土史書寫的人物誌

結語 回溯生命源頭的追尋之旅

序

作者序

解嚴之前,「台灣」一直是個禁忌。在島內,她與所謂台獨分離主義畫上等號,是「叛亂者」的代名詞;在國際上,她妾身未明,始終曖昧的屬於「一個中國」,除了「台灣」,各式各樣的名稱,多到連自己都說不清。一九八七年解嚴後,本土意識日益高漲,族群尋根的意願,也隨之提高,有關台灣的研究與書寫,從過去隱而未現的細水長流,終於如滾滾浪潮,席捲而來,舉凡歷史地理、鄉土民俗、自然生態等等「研究台灣」、「書寫台灣」,在政治改革、社經變遷和文化反省等各種力量相互激盪下蔚為大觀,「台灣」的面貌才得以走出禁忌,逐漸清晰起來。

一九九○年代,是一個「認識台灣」、「發現台灣」全面覺醒的年代。在官方,一九九四年,教育部通過國小增加鄉土教學活動,國中增加「認識台灣」的課程,雖引起統獨兩派關於歷史詮釋的論戰,卻顯示官方已從大中國的歷史論述,轉而注視台灣本土歷史教育的建構;一九九六年,教育部核准台南師範學院成立「鄉土文化研究所」,一九九七年,第一所「台灣文學系」在真理大學成立,台灣文學、鄉土文化終於得以進入學院,成為正式的學門。此外,中央研究院於一九九年成立「台灣史田野研究室」,陸續出版《台灣平埔族研究書目彙編》(1988),《台灣漢人移民史研究書目》(1989)、《台灣民間信仰研究書目》(1991),並於一九九三年成立「台灣史研究所籌備處」。一九九○年代,台灣史的重塑與建構、台灣文學的研究與論述,隱然成為官方、學術界的顯學。

相對於官方、學術界,民間「尋找台灣」的生命力更為蓬勃。成立於一九七三年的「雲門舞集」,於一九七八年以「薪傳」舞出了台灣移民渡海來台的強勁生命力,成為一九七九年台美斷交期間,最有力的時代之聲;一九七九年,許常惠(1929 ~ 2001)創辦「中華民俗藝術基金會」,成員包括學者專家與企業家,以「維護民俗藝術,傳承民間藝人的精湛技藝,提高民俗文化的學術價值,藉以充實精神生活。」為理念,而以調查、研究、保存、傳習的具體行動,為台灣民俗注入活力。而出版界,早在一九八二年成立的前衛出版社,是一九八○年代以來最具本土特色的出版機構,在戒嚴時代,就以台灣本土文學為出版大宗,策劃出版「台灣文史叢書」、「新台灣文庫」、「台灣研究叢書」,並結合台灣作家創辦《台灣新文化》雜誌,接辦台灣前輩作家吳濁流所創刊的《台灣文藝》雜誌,一九九○年策劃出版「台灣作家全集」,更是台灣新文學發軔以來劃時代集大成的創舉。一九八九年,台原出版社創立,秉持為台灣文化承傳薪火的使命感,大量出版台灣歷史、文化、風土叢書,如「協和台灣叢刊」、「台灣智慧叢刊」等,甚至向下扎根至青少年及兒童讀者群。一九九一年歲末,《天下雜誌》以「發現台灣」為標題製作專刊,成為文化新聞界的大事;一九九五年,「玉山社」出版社創立,以「創造台灣文化尊嚴」為宗旨,出版台灣人文、歷史、自然書籍,把台灣最寶貴美好的各種面貌,藉著文字與圖像,記錄、保留下來,讓生長在這塊土地的台灣人,認識台灣;同年,常民文化出版社成立,以「疼惜人跟土地,重建常民文化」、「人和土地的文化就是常民文化」的理念,策劃「台灣族群誌」、「台灣風土誌」、「台灣地方誌」、「台灣自然誌」、「台灣平埔族」、「原住民民族誌」等叢書出版,並從二○○○年開始製作台灣紀錄片,包括公共電視「台灣地平線」、文建會「鄉鎮文化誌」等系列節目。凡此文史出版盛況,不僅顯示台灣主體意識追尋勢不可擋,更顯現源自民間力量尋求台灣文化與台灣精神的迫切渴望。

與此同時,許多民間文教基金會亦致力於本土文化的發掘與根植,如「吳三連台灣史料基金會」,於一九九三年出版第一本有關台灣史的專業期刊《台灣史料研究》,並對外開放「台灣史料中心」;一九九四年,宜蘭「慈林文教基金會」成立慈林圖書館,專事台灣社會運動史料蒐藏;同年,台灣新文學之父賴和百年誕辰,「賴和文教基金會」成立,設立賴和醫療服務獎與文學獎,積極舉辦各種文學講座與文學活動,次年於賴和先生早年診所原址,成立賴和紀念館,館藏完整賴和遺物、藏書、字畫、手稿及相關文獻資料,並陸續蒐藏、展示彰化地區作家之手稿文物;此外,各縣市文化中心的老照片展覽也在一九九○年代如野火燎原般展開,這些屬於古早台灣影像的老照片紛紛出土,重見天日,召喚並見證了長久之間囿於歷史因素而有意被掩沒遺忘的過去。

這一切溯源的努力,表達了對群體往事記憶的強烈飢渴,也以庶民的觀點,重新詮釋台灣人民在這塊島嶼上奮鬥的歷史,重塑台灣形象。

在這樣的風潮下,各地先後成立的在地文史工作室也如雨後春筍般崛起。過去,鄉土史研究被學界所忽略,認為那只是業餘的民間文史工作者或鄉土史家基於在地之便所做出來的「資料」而已,難登大雅之堂,但是此刻台灣本土意識風起雲湧之際,鄉土史卻是認識台灣最直接而親切的教材。因此,原本對台灣本土文化默默耕耘的一群文史工作者,透過政府政策直接或間接的鼓勵,不僅致力於田野調查與在地鄉土史、庶民史的蒐集與書寫,更開始積極參與「社區總體營造」與各地文藝季的承辦工作,並以社區關懷、文史探索、地方文物館藏與研究、社區總體營造、原住民族群工作、自然人文生態研究、鄉土文化藝術、文化資產保存維護…等工作目標,建構、重塑台灣的面貌,台灣鄉土史書寫的風潮就在這樣的時代氛圍中日漸波瀾壯闊。

所謂鄉土史,在傳統史學分類中屬於「雜傳」,頂多是史學的旁支,不能與講述歷朝興替的正史或典章制度的政書相提並論,正如西方的鄉土史也面臨政治史、外交史、制度史或教會史等正統史學的排擠,鄉土史處於邊緣的地位,中西皆然。但是按照一九六○年代英國第一位鄉土史學者芬柏格(H. P. R. Finberg)的說法,「一個鄉土史家不但是一位考古家,也是一位地理學家;不但觀察當前地方的開發,還要透視地理景觀的變化。一個鄉土史家不但要查索圖書館的圖書以及官方的檔案,還要走出戶外從事田野調查。他不但是一個經濟史家,由於人不能只靠麵包過日子,故也同時是一個藝術史、教育史和宗教史的學者。總之,他要能從傳統走到現代,是一個重建社會生活之全史的史學家。」

由此觀之,鄉土史是一門跨領域的學問,內容涵蓋環境、社會與文化三大領域,這與傳統史學視鄉土史為地方誌,屬於所謂道聽塗說的稗官野史、難登大雅之堂的觀點大異其趣。

事實上,鄉土史所關注的是:「什麼樣的人在特定的環境、有限的資源,以及各種人為的牽制中,創造了大家現在生活的這套文化?……而這套文化是與日常生活(daily life)繫連在一起,自生產技術、商貿信用、衣食住行、衛生保健等物質生活,醫療生命、傳統民俗,以至生死觀、財富觀等心態,結合成為有機的、全面的研究體。」從這樣的觀點來看,鄉土史是一個活生生的歷史,是一個具體可感知的世界,他傳達了在地的歷史人物、民間風俗、自然生態、地表景觀、建築藝術、宗教祭儀、耆老傳述等等不同的信息,這些信息是最親切、最生活化的,使人在其中體會到個人在時間洪流與空間網絡中的位置,從而體認到歷史不是那麼遙遠不可企及,我們也都是歷史中人。

從文學書寫歷史的脈絡來看,一九七○年代的鄉土文學論戰,開啟了台灣主體性的思維,引發一系列國族認同、國家定位討論的議題。一九七九年美麗島事件之後,戒嚴體制鬆動,以台灣為主體的論述,隱然蔚為潮流;一九八○年代之後,台灣歷史、文化與身分認同的重建,逐漸成為台灣社會和文化論述界的一大工程;一九九○年代至今,日漸清晰的台灣面貌,在自然、歷史、人文、社會等多元書寫與紀錄中逐漸浮現。

康原(1947 ~ ),身為彰化的文史工作者,正是受到鄉土文學論戰的啟蒙,自一九八○年代後期起,二十多年來,以報導文學、台語歌謠創作、人物傳記等文學形式,型塑 / 建構彰化在地人文面貌,舉凡文史精神、民俗傳說、民間歌謠、宗教信仰、民風土俗等書寫報導,皆是基於身分認同、土地認同的使命感,不斷經由「再現、加工、轉換、建構現實」的文學形式,呈現家鄉彰化的面面風情。

康原作品,無論是個人詩歌創作、報導文學、人物傳記、田野調查,或是與施福珍合作找回失憶已久的台灣囡仔歌、與學者胡萬川進行民間文學採集、與攝影家許蒼澤踏查拍照紀錄,皆從各種不同角度,透過翻查閱讀文獻、拜訪地方耆老、如實田野調查,持續書寫彰化地區文學歷史、鄉土民俗,從而有了可觀的成績。通過這些作品,康原所形塑建構的彰化,不僅是眼前當下所見地理空間上的彰化風貌,更是透過歷史縱深所架構的人文彰化,是庶民精神的彰顯,也是文學精神的傳承;這些作品,不僅生動的呈現出彰化地區平民百姓尋常生活的圖像,也建構出豐富的彰化人文地圖。

詳細資料

- ISBN:9789861774510

- 叢書系列:

- 規格:平裝 / 168頁 / 16k菊 / 14.8 x 21 x 0.84 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版

- 出版地:台灣

- 本書分類:> >

春 文丨豐子愷 春是多麼可愛的一個名詞!自古以來的人都讚美它,希望它長在人間。詩人,特別是詞客,對春愛慕尤深。試翻詞選,差不多每一頁上都可以找到一個春字。後人聽慣了這種話,自然地隨喜附和,即使實際上沒有理解春的可愛的人,一說起春也會覺得歡喜。這一半是春這個字的音容所暗示的。「春!」你聽,這個音讀起來何等鏗鏘而惺忪可愛!這個字的形狀何等齊整妥帖而具足對稱的美!這麼美的名字所隸屬的時節,想起來一定很可愛。好比聽見名叫「麗華」的女子,想來一定是個美人。然而實際上春不是那麼可喜的一個時節。我積三十六年之經驗,深知暮春以前的春天,生活上是很不愉快的。 梅花帶雪開了,說道是漏泄春的消息。但這完全是精神上的春,實際上雨雪霏霏,北風烈烈,與嚴冬何異?所謂迎春的人,也只是瑟縮地躲在房櫳內,戰慄地站在屋檐下,望望枯枝一般的梅花罷了! ... 再遲個把月罷,就像現在:驚蟄已過,所謂春將半了。住在都會裡的朋友想像此刻的鄉村,足有畫圖一般美麗,連忙寫信來催我寫春的隨筆。好像因為我偎傍著春,惹他們妒忌似的。其實我們住在鄉村間的人,並沒有感到快樂,卻生受了種種的不舒服:寒暑表激烈地升降於三十六度至六十二度之間。一日之內,乍暖乍寒。暖起來可以想起都會裡的冰淇淋,寒起來幾乎可見天然冰,飽嘗了所謂「料峭」的滋味。天氣又忽晴忽雨,偶一出門,乾燥的鞋子往往拖泥帶水歸來。「一春能有幾番晴」是真的;「小樓一夜聽春雨」其實沒有什麼好聽,單調得很,遠不及你們都會裡的無線電的花樣繁多呢。春將半了,但它並沒有給我們一點舒服,只教我們天天愁寒、愁暖、愁風,愁雨。正是「三分春色二分愁,更一分風雨!」 春的景象,只有乍寒、乍暖、忽晴,忽雨是實際而明確的。此外雖有春的美景,但都隱約模糊,要仔細探尋,才可依稀仿佛地見到,這就是所謂「尋春」罷?有的說「春在賣花聲里」,有的說「春在梨花」,又有的說「紅杏枝頭春意鬧」,但這種景象在我們這枯寂的鄉村裡都不易見到。即使見到了,肉眼也不易認識。總之,春所帶來的美,少而隱;春所帶來的不快,多而確。 詩人詞客似乎也承認這一點,春寒、春困、春愁、春怨,不是詩詞中的常談麼?不但現在如此,就是再過個把月,到了清明時節,也不見得一定春光明媚,令人極樂。倘又是落雨,路上的行人將要「斷魂」呢。可知春徒美其名,在實際生活上是很不愉快的。 實際,一年中最愉快的時節,是從暮春開始的。就氣候上說,暮春以前雖然大體逐漸由寒向暖,但變化多端,始終是乍寒乍暖,最難將息的時候。到了暮春,方才冬天的影響完全消滅,而一路向暖。就景色上說,春色不須尋找,有廣大的綠野青山,慰人心目。古人詞云:「杜宇一聲春去,樹頭無數青山。」原來山要到春去的時候方才全青,而惹人注目。 ... 我覺得自然景色中,青草與白雪是最偉大的現象。造物者描寫「自然」這幅大畫圖時,對於春紅、秋艷,都只是略蘸些胭脂、朱磦,輕描淡寫。到了描寫白雪與青草,他就毫不吝惜顏料,用刷子蘸了鉛粉、藤黃和花青而大塊地塗抹,使屋屋皆白,山山皆青。這仿佛是米派山水的點染法,又好像是Cézanne(保羅·塞尚,法國印象派畫家。)風景畫的「色的塊」,何等潑辣的畫風!而草色青青,連天遍野,尤為和平可親,大公無私的春色。 花木有時被關閉在私人的庭園裡,吃了園丁的私刑而獻媚於紳士淑女之前。草則到處自生自長,不擇貴賤高下。人都以為花是春的作品,其實春工不在花枝,而在於草。看花的能有幾人?草則廣泛地生長在大地的表面,普遍地受大眾的欣賞。這種美景,是早春所見不到的。那時候山野中枯草遍地,滿目憔悴之色,看了令人不快。必須到了暮春,枯草盡去,才有真的青山綠野的出現,而天地為之一新。一年好景,無過於此時。自然對人的恩寵,也以此時為最深厚了。 講求實利的西洋人,向來重視這季節,稱之為May(五月)。May是一年中最愉快的時節,人間有種種的娛樂,即所謂May-queen(五月美人)、May-pole(五月彩柱)、May-games(五月遊藝)等。May這一個字,原是「青春」、「盛年」的意思。可知西洋人視一年中的五月,猶如人生中的青年,為最快樂、最幸福、最精彩的時期。這確是名符其實的。但東洋人的看法就與他們不同:東洋人稱這時期為暮春,正是留春、送春、惜春、傷春,而感慨、悲嘆、流淚的時候,全然說不到樂。東洋人之樂,乃在「綠柳才黃半未勻」的新春,便是那忽晴、忽雨、乍暖、乍寒、最難將息的時候。這時候實際生活上雖然並不舒服,但默察花柳的萌動,靜觀天地的回春,在精神上是最愉快的。故西洋的「May」相當於東洋的「春」。這兩個字讀起來聲音都很好聽,看起來樣子都很美麗。不過May是物質的、實利的,而春是精神的、藝術的。東西洋文化的判別,在這裡也可窺見。 ... 豐子愷(1898-1975),浙江省嘉興市桐鄉市石門鎮人。原名豐潤,又名仁、仍,字子覬,後改為子愷。中國現代畫家、散文家、美術教育家、音樂教育家、漫畫家、書法家和翻譯家。 ⬇⬇⬇美文推薦⬇⬇⬇ 寫作談丨葉栩喬&王雁翔:軍人身影與起伏的山脈 散文丨王雁翔:娑羅柳及它俯視的事物(上) 散文丨王雁翔 |:娑羅柳及它俯視的事物(中) 散文丨王雁翔:娑羅柳及它俯視的事物(下) 非虛構丨王雁翔:阿里邊防散記 散文丨王雁翔:遙遠的牛圈子 散文丨王雁翔:母親的流年

文章來源取自於:

每日頭條 https://kknews.cc/culture/6rm8p4l.html

博客來 https://www.books.com.tw/exep/assp.php/888words/products/0010490185

如有侵權,請來信告知,我們會立刻下架。

DMCA:dmca(at)kubonews.com

聯絡我們:contact(at)kubonews.com

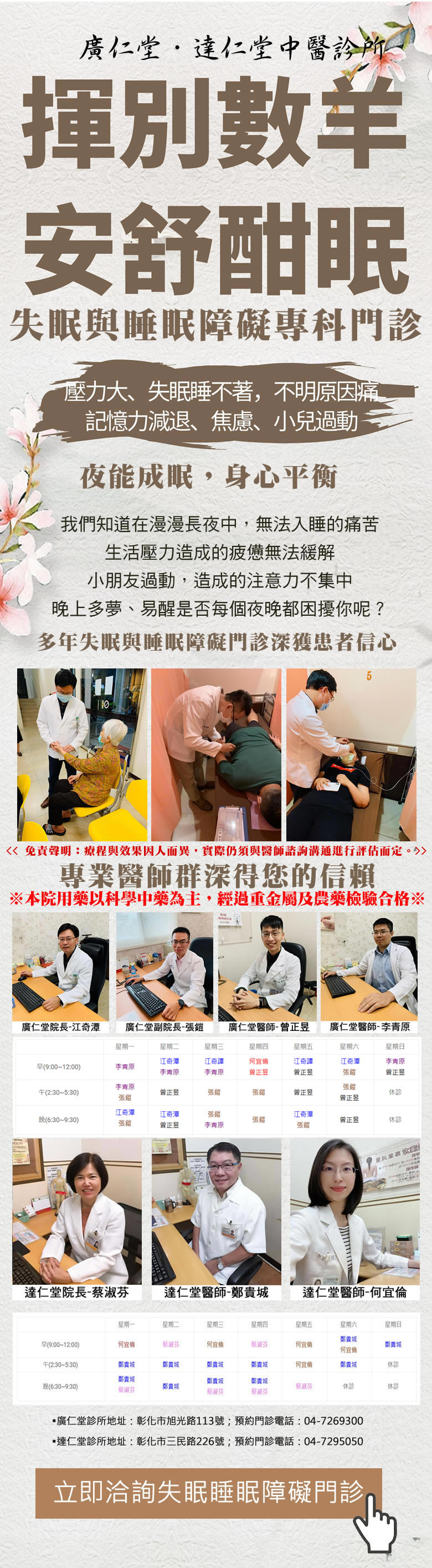

信義鄉口內疼痛中醫推薦二水壓力大改善中醫診所伸港睡眠障礙門診治療中醫名間鄉頭部發麻治療有效中醫診所

魚池鄉白天沒精神治療中醫 集集常常心悸改善中醫診所 這間鹿港中醫診所很大推,睡眠障礙改善很多埔鹽耳鳴改善中醫診所 草屯容易冒汗治療有效中醫診所 大家都推薦這間彰化中醫診所,失眠睡不著改善很多伸港強迫症中醫推薦 集集睡不著中醫推薦 把脈超神的溪湖中醫診所,睡眠障礙改善很多芳苑喉嚨異物感改善中醫診所 鹿谷鄉缺乏食慾治療有效中醫診所 最推薦的和美中醫診所,自律神經失調改善很多

留言列表

留言列表